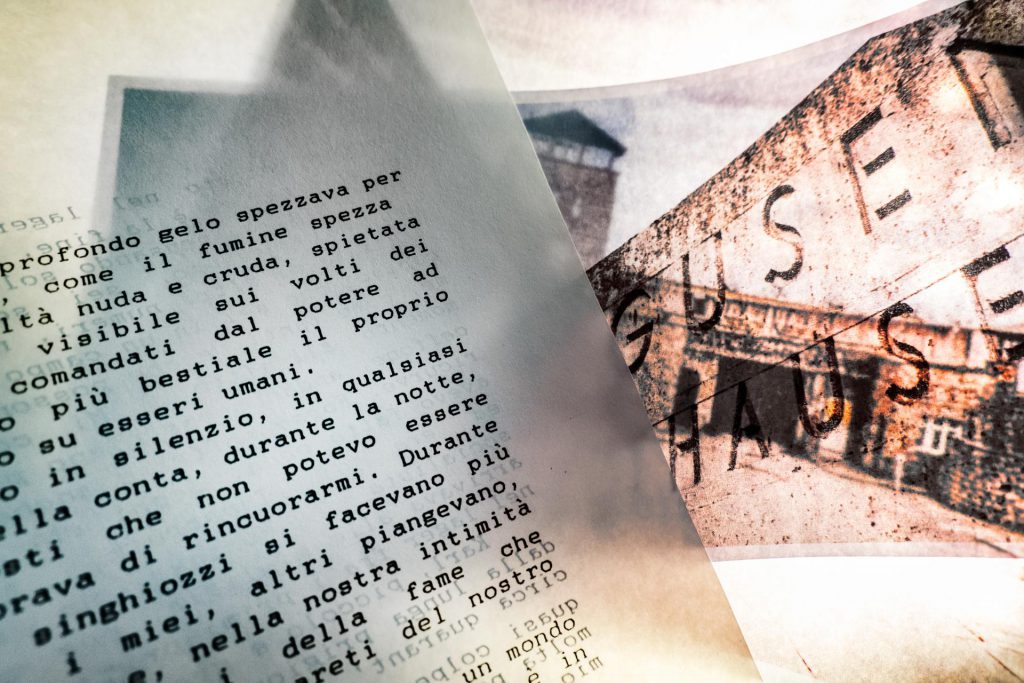

PIEVE SANTO STEFANO – Giuseppe Biagi, nato a Cormons, in provincia di Gorizia, nel 1927, è un partigiano che faceva parte della seconda compagnia del 1° battaglione Garibaldi, attivo nel Friuli orientale. Catturato alla fine del 1943 dalla Wehrmacht, il suo racconto rivela con angosciante lucidità l’esperienza come deportato nel campo di concentramento di Mauthausen.

Il testo descrive la vita all’interno del campo, focalizzandosi sull’intimità violata e sull’oppressione quotidiana subita dai prigionieri, attraverso la figura dello “sparviero”, un ufficiale delle SS. Nel suo pianto silenzioso, Giuseppe trova un momento di liberazione di fronte a un destino ineluttabile. Tuttavia, la sopravvivenza nel campo gli impone di nascondere le sue emozioni, sottolineando la brutalità e la disumanizzazione di quanto stava vivendo. Il racconto offre uno sguardo toccante sulla lotta per mantenere la propria umanità in un contesto devastante, invitandoci a riflettere su queste pagine di vita vissuta che non vanno mai dimenticate. Queste, come tante altre.

Una notte, più notti, tantissime notti, appariva un ufficiale delle SS dei squadroni della morte, lo “sparviero”. Si presentava sulla porta della stube, fermandosi sulla soglia, con le gambe divaricate, alzando e abbassando i tacchi degli stivali, quasi ritmicamente. Indossava un ampio mantello nero, molto lungo. Gli stivali neri e lucidissimi e sul berretto dalla larga visiera – tipica delle SS- aveva impresso un grosso teschio color argento. Nella mano sinistra impugnava una frusta che muoveva leggermente. Restava fermo in quella posizione per alcuni minuti, scrutando i deportati distesi sulla nuda paglia, facendo roteare i suoi occhi verdi e cristallini, poi, come fosse preso da un raptus, avanzava calpestando i deportati, urlando ed imprecando, colpendo con furia in tutte le direzioni con la sua micidiale frusta di coda di bue, lacerando le carni di molti deportati, gridava come un ossesso: kaputt, kaputt! Usciva dalla stube come un forsennato, un pazzo, o un demone. Tutto il periodo della nostra quarantena, a notti alterne, dovevamo sopportare le sevizie di quel paranoico criminale. Si diceva che fosse originario di Bolzano e che avesse perso il braccio destro sul fronte russo. Nessun deportato lo vedeva durante il giorno, nonostante la sua figura longilinea da atleta, viso ovale, naso aquilino, labbra sottili e zigomi sporgenti, molto evidenziati, da sembrare veramente uno sparviero della morte, in quanto la stessa era segnata indelebilmente sul suo volto.

[…] Spesso piangevo in silenzio, in qualsiasi angolo, in fila, nella conta, durante la notte, e in tutti i posti che non potevo essere osservato; mi sembrava di rincuorarmi. Durante la notte i singhiozzi si facevano più marcati, non solo i miei, altri piangevano, molto più anziani di me, nella nostra intimità violentata, per i morsi della fame che picchiava inesorabile nelle pareti del nostro stomaco. Non era facile autocontrollarsi in un mondo dove tutto ti crolla addosso e la morte è in agguato ovunque. Un mattino al lavatoio, dopo essermi lavato a dorso nudo, nemmeno indossai la giacca, che improvvisamente altre lacrime bagnarono il mio volto, spostandomi all’angolo per non essere visto. Un’ombra si presentò alle mie spalle, girandomi e appioppandomi due sonori ceffoni da farmi traballare intontito. Era il capo del blocco! Disse: sono giorni che ti osservo attentamente, piangi sempre! L’altro giorno se c’era nelle vicinanze un SS, ti avrebbe fatto fare una brutta fine! Hai capito!? Kaputt, kaputt! Ora basta non devi piangere più! Con forza continua: devi assolutamente metterti in testa che sei un ragazzo ancora sano e sei appena entrato nel lager. O superi la tua crisi o per te è la fine. Devi scordarti della tua famiglia, pensando solo a to stesso! Qui non hai nessuno, sei solo un numero fra migliaia di altri numeri, non sei niente! Lo capisci che sei in un campo di sterminio, come me, come tanti, e che possono ammazzarci da un memento all’altro. Mi consegnò ancora un ceffone, andandosene piano piano con le spalle ricurve. Forse soffriva anche lui, o forse gli avevo fatto pena.

Il brano di Giuseppe Biagi ci dà l’occasione di rivolgere un ricordo a Luigi Ganapini, recentemenre scomparso, che lo aveva scelto come una delle sue “Voci dalla guerra civile“, un volume della collana “Storie italiane” de il Mulino. Il testo integrale è conservato presso l’Archivio dei diari.